Am 10. Dezember 1948 wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) durch die Vereinten Nationen verabschiedet. Dadurch wurden jedem Menschen auf der ganzen Welt die gleichen Rechte zugesprochen. Ganz egal welche Hautfarbe er hat, welche Religion, welche Staatsangehörigkeit. Ein Mensch ist ein Mensch. Diese Rechte sind angeboren, universell und unteilbar. Sie sind allgemeingültig und unantastbar. Im Laufe der Jahre wurden immer mehr Konventionen und Abkommen verabschiedet, um die Durchsetzung der Menschenrechte voranzubringen.

Mit folgenden elf Merkmalen kann man „Menschenrechte“ nach unserem heutigen Verständnis kennzeichnen: (1) angeboren und unverlierbar, (2) überstaatlich, (3) individuell, (4) egalitär, (5) moralisch, (6) rechtlich, (7) politisch, (8) universell, (9) fundamental, (10) unteilbar und interdependent, (11) kritisch.

Bis es zur Umsetzung der Menschenrechte in dieser Form kam, brauchte es eine längere Vorgeschichte.

weiterlesen

Archiv des Autors: Franziska Ehmer

100 Jahre Frauenwahlrecht

Es ist ein Tag der Freude, das Wahlrecht der Frau jährt sich zum 100. Mal. Einen nicht unerheblichen Beitrag dazu steuerte seinerzeit die SPD bei. Doch es war ein langer Weg bis zu diesem mehr als notwendigen Gesetz, das Frauen allgemeines Wahlrecht zugestand. 1908 durften volljährige Frauen im ganzen Kaiserreich erstmals Mitglied einer politischen Partei werden. Im gleichen Jahr beschlossen die Sozialdemokraten, dass alle Mitglieder der sozialistischen Frauenbewegung verpflichtet seien, die Mitgliedschaft der SPD zu erwerben und somit die selbständigen Frauenbildungsvereine aufgelöst werden sollten. Die Frauen setzten sich aber weiter dafür ein, dass sie ihre Lese- und Diskussionsabende weiterführen konnten. Dies wurde erlaubt und auch die sozialistischen Frauenkonferenzen vor den Parteitagen durften weiterhin stattfinden. Frauen wurden nach und nach in der SPD immer mehr miteinbezogen und erhielten Posten als Sekretärin, wodurch die Frauenbewegung mit der Partei immer stärker zusammenwuchs.

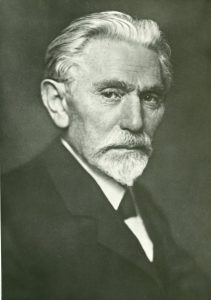

Das Frauenwahlrecht ist eng verbunden mit dem Namen des Genossen August Bebel. Er schrieb 1879 einen Bestseller mit dem Titel „Die Frau und der Sozialismus“ und kämpfte mit ihm für die Gleichberechtigung. Bebel war den Menschen seiner Zeit voraus und das nicht nur den Männern, sondern auch den Frauen. Er vertrat die Auffassung, dass „was für die Arbeiterklasse recht ist“, also allgemeine, geheime Wahlen, für Frauen nicht „unrecht“ sein kann. Er war fest davon überzeugt, dass durch das Wahlrecht auch die Unmündigkeit der Frau sinken würde und dadurch das Bewusstsein für Pflichten entstehen könnte. Im Kontrast zur zeitgenössischen Meinung, dass das Wahlrecht der Frauen zu Streit in Familien führen würde, war August Bebel anderer Meinung.

weiterlesen

Missliche Aufklärung der jüdischen Geschichte Freiburgs

Pünktlich zum Ende der Badesaison errichtete die Stadt Freiburg am Platz der alten Synagoge Informationstafeln über dessen Bedeutung früher und heute als Mahnmal. Die Wahl des Platzes ist etwas fragwürdig. Die Tafeln stehen nah genug an der Synagoge, so dass man sich denken könnte, da bestünde ein Zusammenhang, aber auch weit genug weg, um sie zu ignorieren. Aber immerhin stehen sie da und es wird gebeten, nicht im Wasser zu planschen oder zu spielen, da es eine Gedenkstätte sei. Nun kann man sich fragen, warum es überhaupt so lange dauerte bis diese Tafeln aufgestellt wurden. Bei einer logischen Planung des Denkmals hätte auffallen müssen, dass Menschen, besonders im Sommer, sich gerne im Wasser abkühlen. Doch abgesehen von den menschlichen Bedürfnissen, bei denen sich die Menschen stets am nächsten zu sein scheinen, stellt sich die Frage, warum nicht von Anfang an Informationstafeln aufgestellt wurden, die über die schlimmen Ereignisse in Freiburg informieren und erklären, warum dieses Denkmal gebaut wurde.

weiterlesen