Es ist ein Tag der Freude, das Wahlrecht der Frau jährt sich zum 100. Mal. Einen nicht unerheblichen Beitrag dazu steuerte seinerzeit die SPD bei. Doch es war ein langer Weg bis zu diesem mehr als notwendigen Gesetz, das Frauen allgemeines Wahlrecht zugestand. 1908 durften volljährige Frauen im ganzen Kaiserreich erstmals Mitglied einer politischen Partei werden. Im gleichen Jahr beschlossen die Sozialdemokraten, dass alle Mitglieder der sozialistischen Frauenbewegung verpflichtet seien, die Mitgliedschaft der SPD zu erwerben und somit die selbständigen Frauenbildungsvereine aufgelöst werden sollten. Die Frauen setzten sich aber weiter dafür ein, dass sie ihre Lese- und Diskussionsabende weiterführen konnten. Dies wurde erlaubt und auch die sozialistischen Frauenkonferenzen vor den Parteitagen durften weiterhin stattfinden. Frauen wurden nach und nach in der SPD immer mehr miteinbezogen und erhielten Posten als Sekretärin, wodurch die Frauenbewegung mit der Partei immer stärker zusammenwuchs.

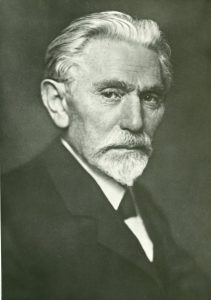

Das Frauenwahlrecht ist eng verbunden mit dem Namen des Genossen August Bebel. Er schrieb 1879 einen Bestseller mit dem Titel „Die Frau und der Sozialismus“ und kämpfte mit ihm für die Gleichberechtigung. Bebel war den Menschen seiner Zeit voraus und das nicht nur den Männern, sondern auch den Frauen. Er vertrat die Auffassung, dass „was für die Arbeiterklasse recht ist“, also allgemeine, geheime Wahlen, für Frauen nicht „unrecht“ sein kann. Er war fest davon überzeugt, dass durch das Wahlrecht auch die Unmündigkeit der Frau sinken würde und dadurch das Bewusstsein für Pflichten entstehen könnte. Im Kontrast zur zeitgenössischen Meinung, dass das Wahlrecht der Frauen zu Streit in Familien führen würde, war August Bebel anderer Meinung: „Mit diesem Augenblick werden zwischen Mann und Frau eine Reihe von Anregungen gegeben, die, weit entfernt, ihr gegenseitiges Verhältnis zu verschlechtern, es im Gegenteil wesentlich verbessern werden“. Doch Veränderungen brauchen Zeit. Als Genosse weiß man, dass es auch in der SPD lange dauert, um Veränderungen und Fortschritte herbeizuführen. So dauerte es in diesem Fall 15 Jahre, bis die SPD 1891 als erste deutsche Partei „Allgemeines, gleiches, direktes Wahl- und Stimmrecht mit geheimer Stimmabgabe aller über 20 Jahre alten Reichsangehörigen ohne Unterschied des Geschlechts für alle Wahlen und Abstimmungen“ als Forderung in ihr Grundsatzprogramm aufnahm. Das war ein erheblicher Fortschritt und Bebel kämpfte noch weiter. 1895 schrieb er: „Begeht die Frau ein Vergehen oder Verbrechen, so wird ihre Verurtheilung und Strafe genau nach demselben Gesetz bemessen, das für die Männer gilt. Sie hat also dieselben Pflichten wie der Mann, warum nicht auch dieselben Rechte?“. Noch im gleichen Jahr reichte die SPD einen Antrag für die Einführung des Frauenwahlrechts im Reichstag ein. Sie blieb aber mit dieser Idee alleine und fand keine Unterstützung. Viele Jahre später, nämlich 1918, trat Wilhelm II. ab und die Republik wurde am 9. November ins Leben gerufen. Der Sozialdemokrat Friedrich Ebert wurde zum Reichskanzler proklamiert. Am 12. November legte der Rat der Volksbeauftragten, der für die ersten Monate nach der Republikausrufung die Regierungsgewalt innehatte, den „Aufruf an das deutsche Volk“ vor. Darin heißt es: „Alle Wahlen zu öffentlichen Körperschaften sind fortan nach dem gleichen, geheimen, direkten, allgemeinen Wahlrecht auf Grund des proportionalen Wahlsystem für alle mindestens 20 Jahre alten männlichen und weiblichen Personen zu vollziehen.“ Somit hatten Frauen in Deutschland das allgemeine Wahlrecht erreicht.

Besonders die SPD setzte sich für das Frauenwahlrecht ein. Doch auch Frauen außerhalb der Partei kämpften für ihr Wahlrecht unabhängig von Alter, Stand oder Beruf. Es war, nicht nur für Frauen, ein Kampf dieses Privileg des Wahlrechts durchzusetzen. Frauen wurde geringe Intelligenz zugesprochen, außerdem wurden sie aufgrund ihrer Gebärfähigkeit gleich aus dem politischen Leben ausgeschlossen, da sie ja „Gottgewollt“ für den privaten Gebrauch erschaffen wurden. Elisabeth Selbert setzte durch, dass der Satz „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ 1949 im Artikel 3, Abs. 2 des Grundgesetzes aufgenommen wurde.

Die Mehrheit der Abgeordneten waren in der SPD zu finden. Marie Juchacz sprach als erste Frau überhaupt im deutschen Parlament und hält am 19. Februar 1919 eine Rede:

„Meine Herren und Damen! Es ist das erste Mal, dass in Deutschland die Frau als Freie und Gleiche im Parlament zum Volke sprechen darf, und ich möchte hier feststellen, und zwar ganz objektiv, dass es die Revolution gewesen ist, die auch in Deutschland die alten Vorurteile überwunden hat. (…) Die Frauen besitzen heute das ihnen zustehende Recht der Staatsbürgerinnen. Gemäß ihrer Weltanschauung konnte und durfte eine vom Volk beauftragte sozialistische Regierung nicht anders handeln, wie sie gehandelt hat.“

Doch auch heute ist das Ziel der absoluten Gleichberechtigung noch lange nicht erreicht. Bis heute werden Frauen benachteiligt, weniger ernst genommen und haben es in der Gesellschaft schwerer. Sie verdienen weniger, werden noch zu oft auf ihr Aussehen reduziert, leiden viel zu häufig unter häuslicher Gewalt und zu oft wird das weibliche Geschlecht als Schimpfwort benutzt. Schaut man sich heute etwa den Bundestag an, sieht man, dass der Männeranteil weiterhin wesentlich höher ist (derzeit 490 Männer, 219 Frauen). Wünschenswert wäre es, wenn die SPD (mich eingeschlossen) wieder mehr Energie und Kraft aufwenden würde, um den Kampf für komplette Gleichberechtigung aufzunehmen, und auch in anderen Bereichen fortschrittlicher denkt, wieder klare Positionen bezieht, um so wieder etwas zu bewegen und aus festgefahrenen Strukturen auszubrechen.

Literatur/Quellen:

- Aus Frauen werden Staatsbürgerinnen

- Geburtsstunde des Frauenwahlrechts in Deutschland

- Rat der Volksbeauftragten, Aufruf „An das deutsche Volk“, 12. November 1918

- Honnen, Ulrike, Vom Frauenwahlrecht zur Quotierung. 125 Jahre Kampf um Gleichberechtigung in der SPD, Münster/New York 1988.

- Hofmann-Göttig, Joachim, Emanzipation mit dem Stimmzettel. 70 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland, Bonn 1986.